发布日期:2023-01-13 14:54:20作者:书画研究与创作工作委员会来源:本站

二十一世纪是一个充满动荡与危机的时代,同时也是一个颠覆传统、打破边界的时代。二十一世纪的艺术重心逐渐转向观念和态度,在新的艺术形式层出不穷的当下,绘画这一传统艺术表现形式将要何去何从?

2023年1月6日,著名批评家王春辰在山西当代美术馆策划了展览“坐标——2000年以来的中国绘画之变”拉开了绘画学术研究的帷幕。本展览展出了七十余件作品呈现出了中国当下绘画的总体的语言追求,也引发了我们关于中国当代绘画路径的进一步思考。

以下是“凤凰艺术”为您带来撰稿人孔鹏的评论文章。

几千年以来,无论是西方还是东方,绘画作为一种艺术类型都处于一种主流的地位,但到了二十世纪却遭遇了巨大的危机。二十世纪以来的社会是一个动荡的年代,无论是两次世界大战、还是几十年的冷战危机、还是当下之俄乌战争无不凸显着当代世界的重重危机。

那么社会的动荡必然会带来人类思想观念上的危机,对于西方来说遭遇的是尼采所说“上帝已死”之精神信仰危机,尼采所述并非仅仅是指基督教之信仰,更多的是指人们对于启蒙时代以来对于启蒙理性、绝对真理、资本社会的追求产生了深度的质疑;对于中国人来说更是双重的危机——一是对于传统儒释道信仰能否继续为国人所依赖的质疑,二是西方思想突然的叩门,对于是否接受、如何接受的问题。

那么再回到绘画的问题,我们不得不谈到二十世纪初的杜尚,杜尚所代表的后现代主义已经将绘画的形式问题转变为了态度问题。当艺术的重心变为观念态度问题之时,绘画这一传统艺术表现形式则显得越来越局促。当代艺术家们更多地会选择装置、行为、新媒体、新技术等更能凸显其观念的艺术方式。

当然并不能说是在这样后现代的语境下绘画已经死亡,在东西方依然有一批又一批优秀的艺术家依然从事着架上绘画这一古老的艺术方式。西方的画家如科索夫、奥尔巴赫、培根、弗洛伊德、基弗、杜马斯等无不是别出心裁地用绘画彰显着独到的态度;在二十世纪初东方的中国初遇西方绘画,对于学习西方绘画的群体明显分为两派——以徐悲鸿为代表的画家主张学习西方现代主义之前的写实绘画,以林风眠为代表的画家群体则以西方现代主义为宗展开自己的探索。那么到了上世纪八十年代有伤痕美术、新古典主义、北方艺术群体等代表性群体绘画;我们看90年代则有玩世现实主义、艳俗绘画等代表性群体绘画,那么2000年以后的绘画也已历经了二十多年的发展,2000年以来的绘画应该怎样书写?有什么样的绘画能够代表这一时代的艺术成就?

▲ 展览海报

在1月6日这一天由著名批评家王春辰在山西当代美术馆策划的展览“坐标——2000年以来的中国绘画之变”拉开了绘画学术研究的帷幕。这样的一个展览命名,体现了策展人书写当下的计划。那么选出的这些绘画是偏重于什么?它们是偏重于绘画技巧?还是偏重于情感抒发,还是偏重于内容的挖掘,还是偏重于一种主题创作?展览一共展出了52位艺术家的77幅绘画作品。当看过这个展览之后,我认为此展较为全面地梳理了2000年以来的绘画。

策展人将展览分为五个部分,第一部分主题为“具象之真”,特别彰显2000年以后的绘画的一个发展和变化,还邀请了80年代之后活跃在中国绘画领域中的几位著名艺术家如尚扬、王沂东、张小刚、王广义、周春芽、李贵君,他们从80年代即活跃在中国的当代艺坛,他们的作品成为2000年后中国绘画之变的先行者。这些先行者的绘画,吸收了现代主义绘画的语言,但又保持了中国现实主义与写实主义在20世纪的探索的成果积累。

▲ 第一部分“具象之真”展厅

20世纪是中国引入西方写实造型绘画的一个世纪,到了80年代发生现代主义变革,形成风格多样、语言多样、形式多样、观念多样的时期。进入到2000年后,中国的绘画的探索更加多样化,而趋向稳定,形成不同侧重的绘画语言、绘画风格及绘画追求。中国的绘画自古有其自身传统,在我们吸收、学习西方绘画的基础之上,既融入、也结合、更是转换中国人对绘画的那种敏锐与气质,借古开今、引西为中,形成2000年后中国绘画的新局面。

“具象之真”板块的作品既有对块面的表达、也有线条的流畅书写;既有对空间的拓展、也有平面的铺陈;既有对人物内心世界的刻画、也有对未来世界的想象;既有对现实的描绘、也有自然世界的摹写,它们展示的是中国画家对具象探索的坚守。

在世界范围内,这种对具象的绘画表现,是人认识世界的一种执着,只不过具象语言既可以抒情、也可以夸张、还可以细腻,但基点是寻求个人的语言变化及特点,打破古典绘画语言的陈式,进入到当下,还要带有时代特征与气息。当代绘画之变也是基于具象之上的变革,关于具象的争论一直不断,但它要在表现上达到艺术的真实,这种真实是理解世界的真实,也是对某种景象的认知真实。

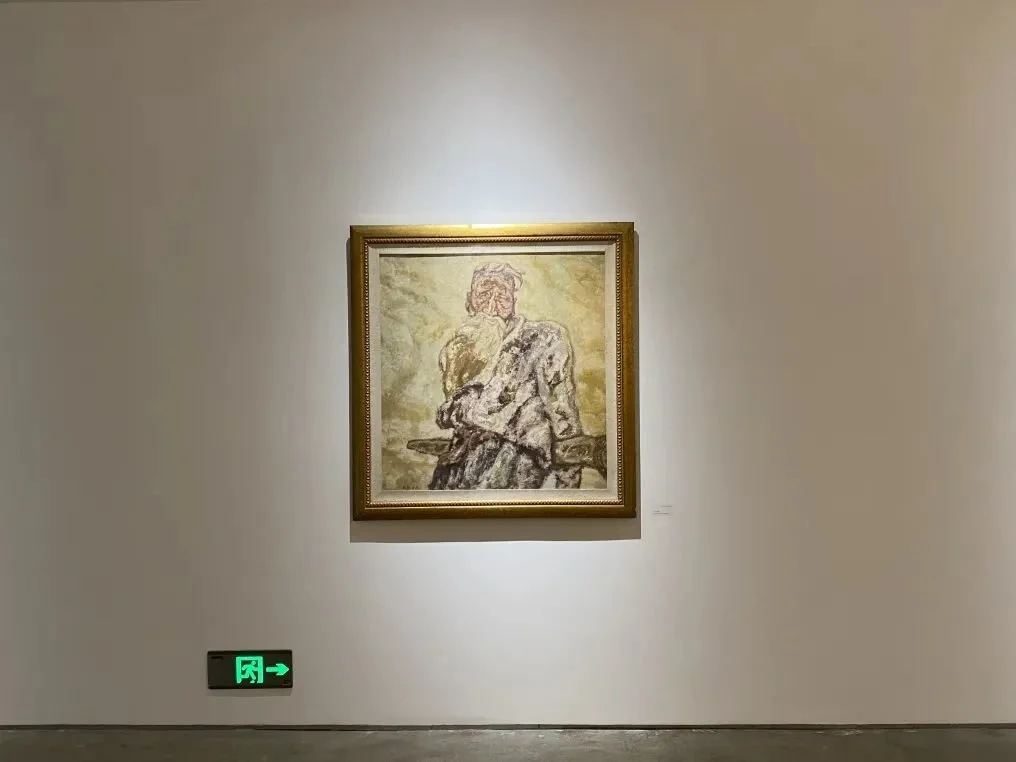

▲ (左)尚扬《老哨》1982 95×100 cm 高丽纸本油彩

▲ (右)朝戈《云》2004 72x53cm 布面油画

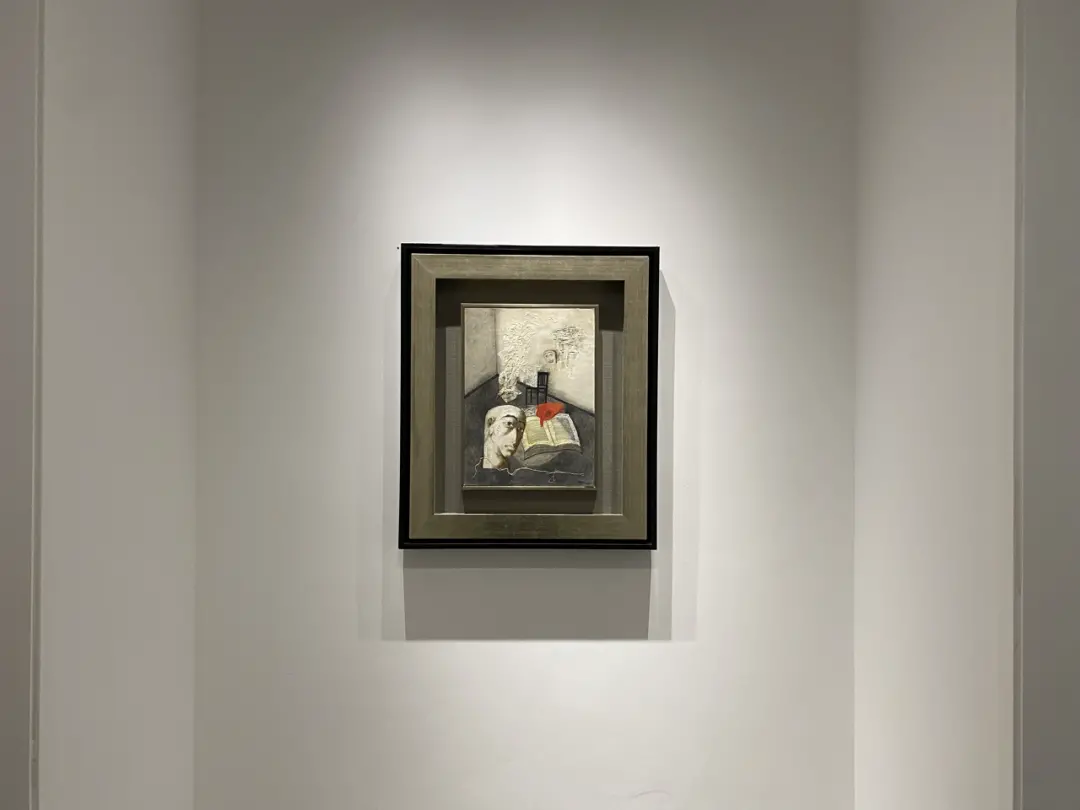

▲ 王广义《凝固的北方极地之二》1985 60x86cm 布面油画

▲ (左)周春芽《山水精神》1994 74×60cm 布面油画

▲ (右)王沂东《花儿》1994 100x80cm 布面油画

▲ (左)张晓刚《深渊集系列》1990 53x39cm 布面油画

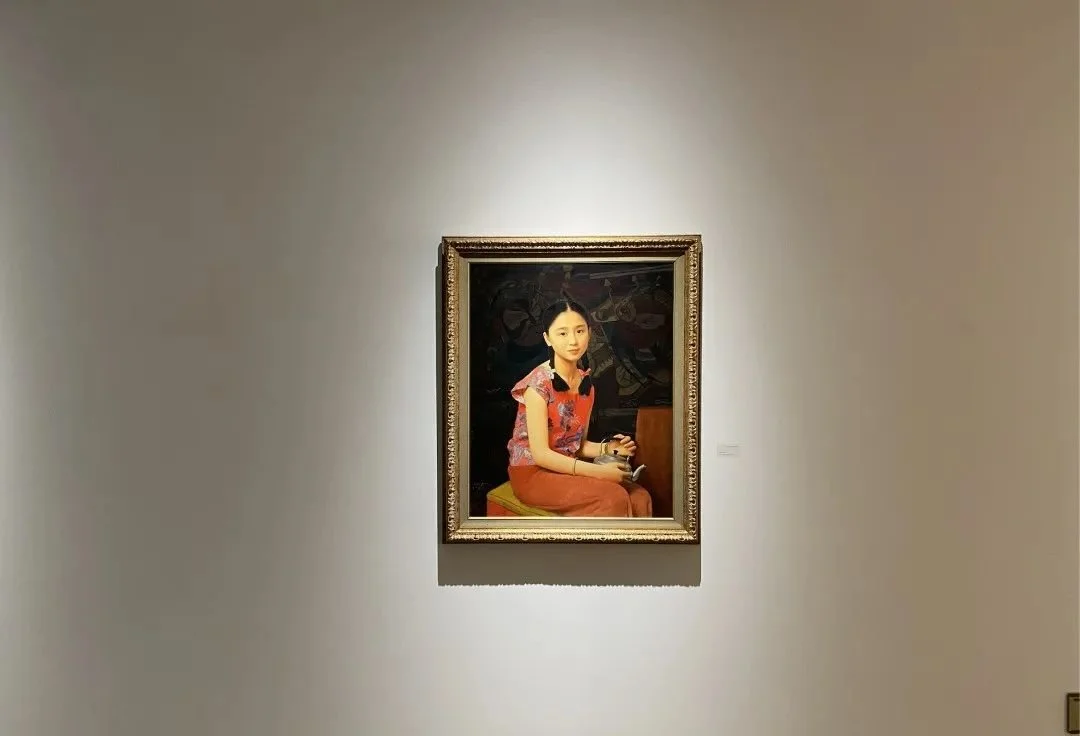

▲ (右)李贵君《直觉》2010 120x67cm 布面油画

▲ 苏新平《风景3号》2006 240x640cm 布面油画

▲ (左)何晋渭《红袖女孩》2013 200x180cm 布面油画

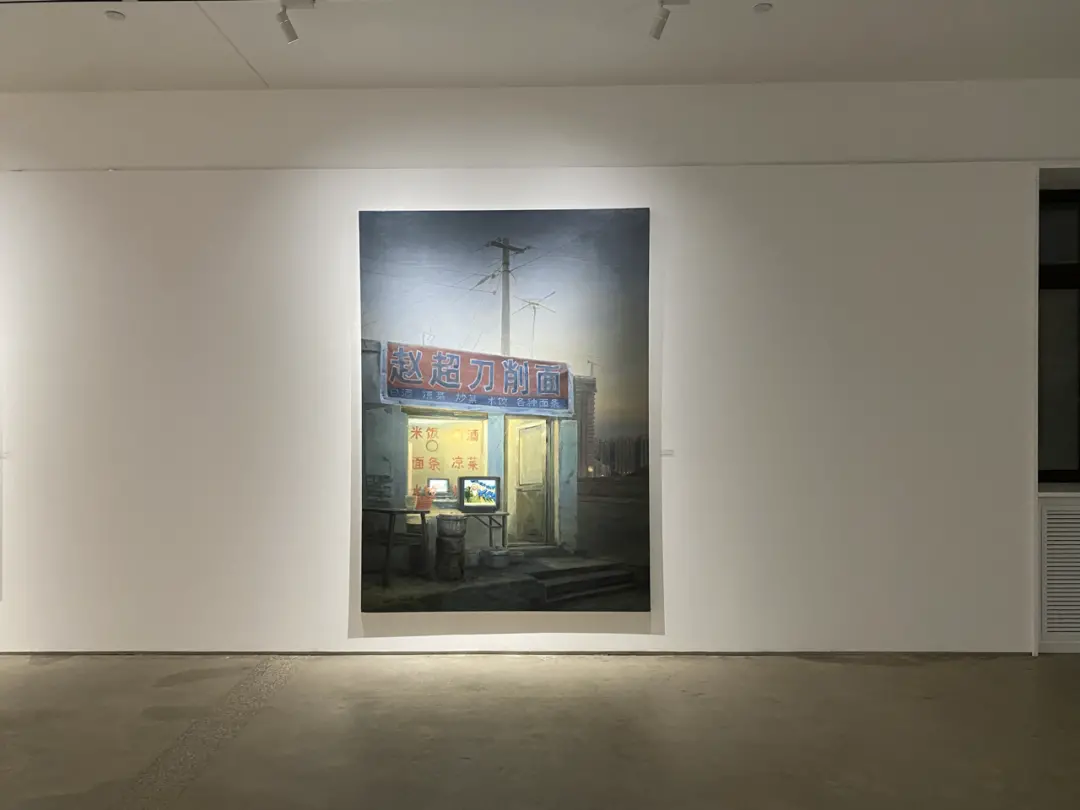

▲ (右)翁云鹏《望京丽泽西街赵超刀削面馆》2007 180x250cm 布面油画

▲ 陈曦《夜宴》2001 140x240cm 布面油画

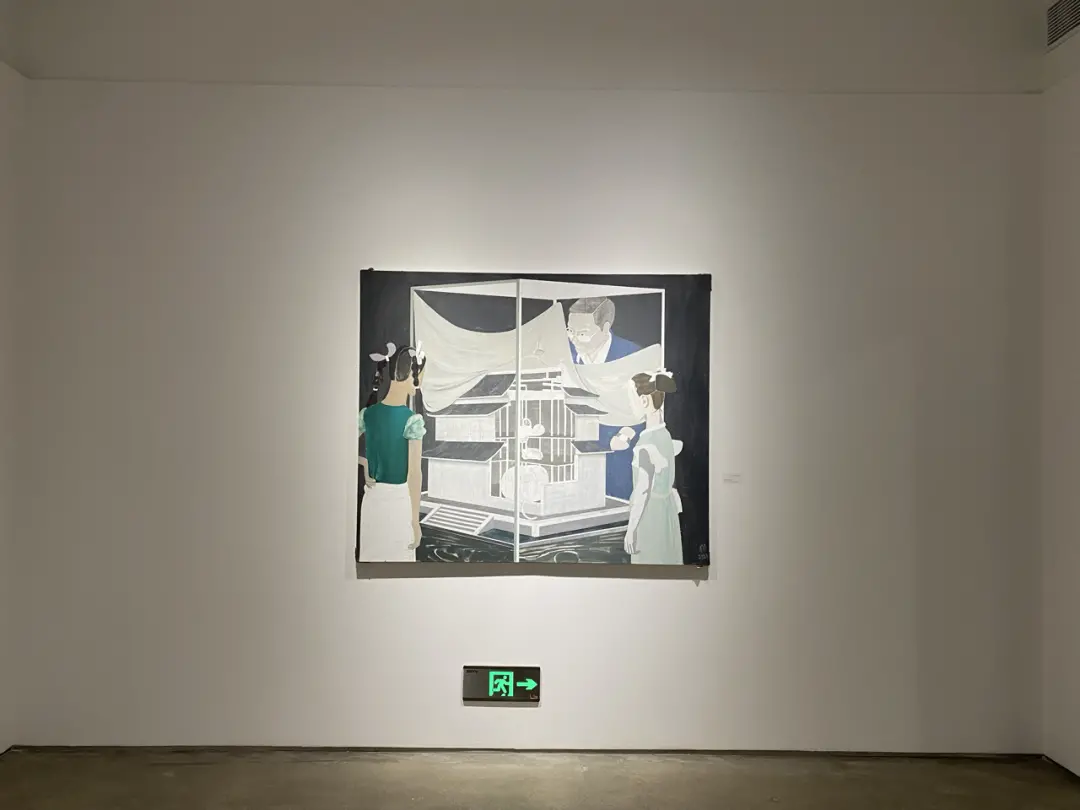

▲ 马晓腾《小型建筑》2021 133.6x167.1cm 布面丙烯

▲ (从左到右)段建伟《两少年》2013 160x130cm 布面油画

段建伟《地窖》2017 160x130cm 布面油画

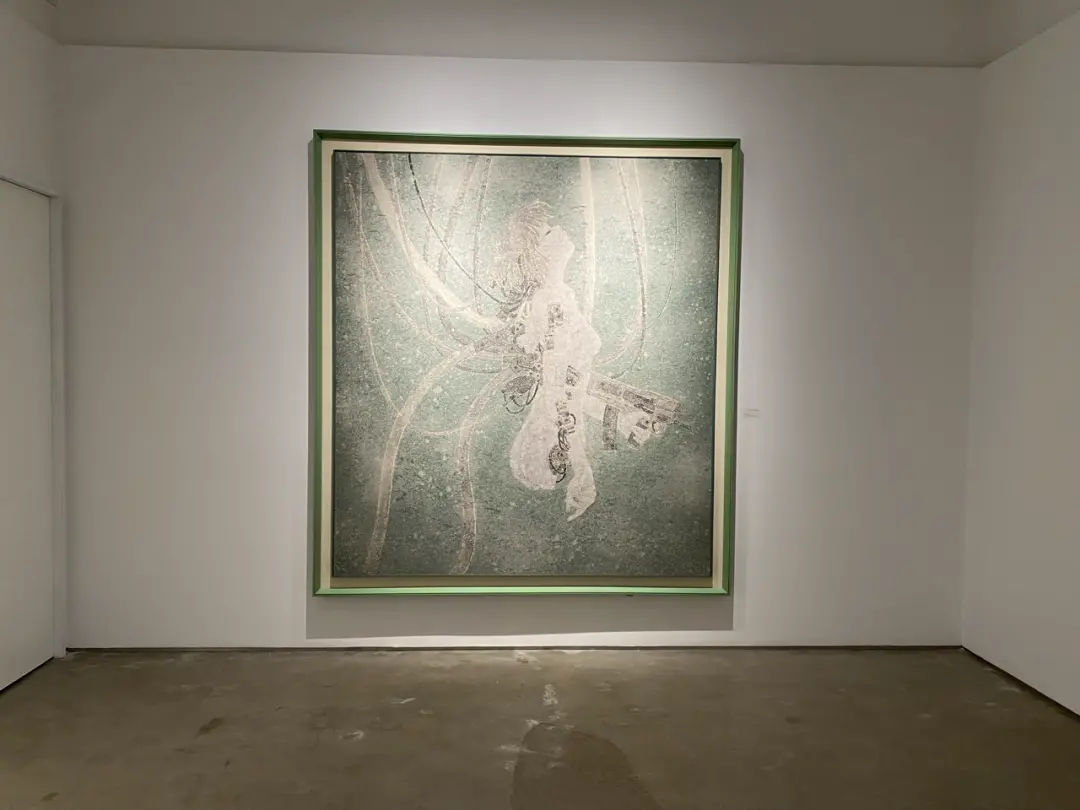

▲ 闫冰《藏刀》2014 100x80cm 布面油彩

▲ (左)谭军《逍遥游》2021 215x200cm 水墨设色纸本

▲ (右)烟囱《买菜》2015 233x183cm 布面油画

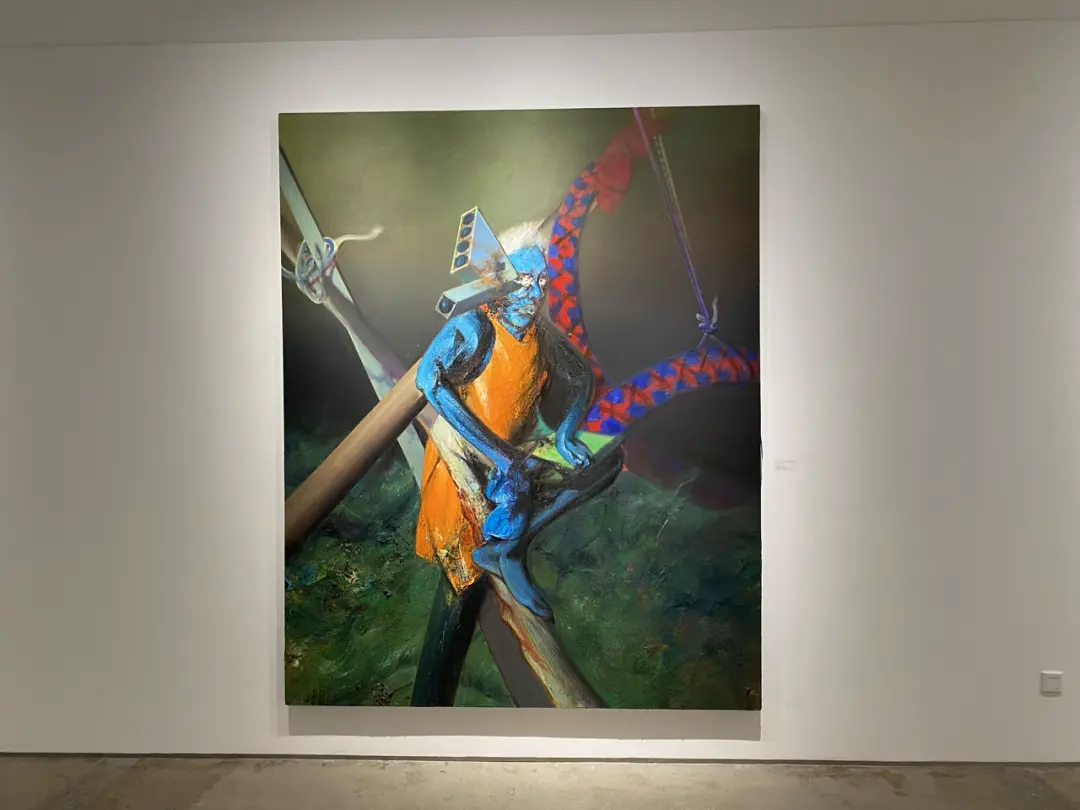

▲ (左)周文中《农夫和蛇》2019 250x200cm 布面油画

▲ (右)周文中《肆意红烛》2019 250x200cm 布面油画

在具象表现手法上,中国画家做出了非常优秀的表现,这是中国在近百年的具象绘画成果的继承与延伸,这种具象绘画的能力还在不断的发扬,可以与国际间的具象绘画进行横向的对比。

第二部分主题是“单色之美”,单色绘画或者对单色的追求,也是现代主义着力探索的方向,有着丰富的类型。韩国有单色画流派,欧美也有单色绘画(monochrome),成为现代主义绘画的一条路径。

▲ 第二部分“单色之美”展厅

▲ 陈琦《游园惊梦》2022 135x500cm 纸本水墨

▲ 吴啸海《临摹勃鲁盖尔》2022 158x327cm 纸、木炭

▲ 武宏《新马尔罗之歌》2020 可变 水墨、宣纸

▲(从左往右第一排)张雷《岛上的夜》2013 14.5x19.5cm 纸本油墨

张雷《有骨感的木头》2013 14x17.5cm 纸本油墨

张雷《木桥》2013 14x17.5cm 纸本油墨

张雷《大木头》2013 15x20cm 纸本油墨

(从左往右第二排) 张雷《住小狗的纸盒子》2013 14.5x19.5cm 纸本油墨

张雷《黑夜里的纸箱子》2013 14x17.5cm 纸本油墨

张雷《拿大扫帚的人》2013 14x17.5cm 纸本油墨

张雷《帮厨》2015 14x17cm 纸本油墨

单色画是对单色关系变化的探索,不是以丰富的色彩来表现图景或情感,而是挑战单色的微妙表现性,以单色构建出万千气象。中国传统绘画理论即讲究墨分五色,这本身就是单色绘画的至高追求。该单元参展的四位画家既有中国笔墨的墨分五色的彰显,也有碳笔画的挥洒;既有孜孜以求的图形变位,也有版画的复刻细腻,它们的简洁形式凸显出单色画的奥秘。

第三部分的主题是“表现之意”。总体来说,东方绘画或者现代主义绘画的总体倾向是倾向于表现。表现性是介于具象与抽象之间的一种绘画语言表达,它既有自身法则、又有法则之外的个性张扬;既突破、也守成;既有个人差异性、也有共性的自由和舒展。

▲ 第三部分“表现之意”展厅

▲ 裴咏梅《双重时间》系列二 2015 200x300cm 布面油画

▲ 马轲《悲伤的欲望》2011 200×150cm 布面油画

▲ 张业兴《爆》2017 300×200cm 布面油画

▲ 郝朗《大卫》2018 350×150cm 布面丙烯

▲ 申树斌《诺亚方舟No.20》2022 300×220cm 布面丙烯

▲ (左)刘海辰《蒸汽、水雾的象征》2021 275×205cm 布面油画

▲ (右)刘海辰《盗火》2019 173×235cm 布面丙烯、油彩

▲ 韦嘉《无名》2021 250×200cm 布面丙烯

▲ (左)李继开《蘑菇家园》2022 200×147cm 布面丙烯

▲ (右)李继开《西瓜地》2021 180×120cm 布面丙烯

▲ (左)高瑀《部分刺猬进城》2016 190x145cm 纸本设色

▲ (右)高瑀《榨取工人血汗的资本家-两根油条》2016 150x150cm 纸本设色

当表现对象和艺术家内在情感达到高度契合的时候,这种语言的表现性就达到一种完美。每一个追求表现语言的画家都是个人真实情感、真实内心的自然流露。这种表现性语言看起来画面要么饱满、要么深沉、要么清扬、要么抒情、要么优雅、要么舒畅、要么沉郁……表现性绘画语言在今天的世界景象面前,显得就更加契合当代人的精神与心理状态。

第四部分的主题是“形上之形”,这部分之所以以此命名,没有直接用“抽象绘画”,其实是策展人想以此来概括2000年以后的这类绘画,意在表现一种观念与语言的吻合,而不是以形式为目的。这种语言不是单纯的形迹,它们着力显现的是一种独有的绘画存在。

▲ 第四部分“形上之形”展厅

▲ (左)谭平《无题》2016 200×160cm 布面油画

▲ (右)王光乐《211206》2021 180×140cm 布面丙烯

▲ 孟禄丁《朱砂·雄黄·石青》2022 145x290cm 布面矿物质颜色

▲ (从左到右)刘文涛《无题》2022 50x90cm 布面铅笔

王剑《环铁H2》2016 200 x 250 cm, 200 x 280 cm(双联画) 布面丙烯、炭笔

刘文涛《无题》2022 直径150cm 布面铅笔

▲ 金日龙《望》2022 300×300cm 亚麻布丙烯

▲ 主玛·以赛尔曼《山水所有制》2022 188×180cm 装置绘画

▲ (左)王川《陨落》2010 200×200cm 布面丙烯

▲ (右)王川《碑》2010 200×250cm 布面油画

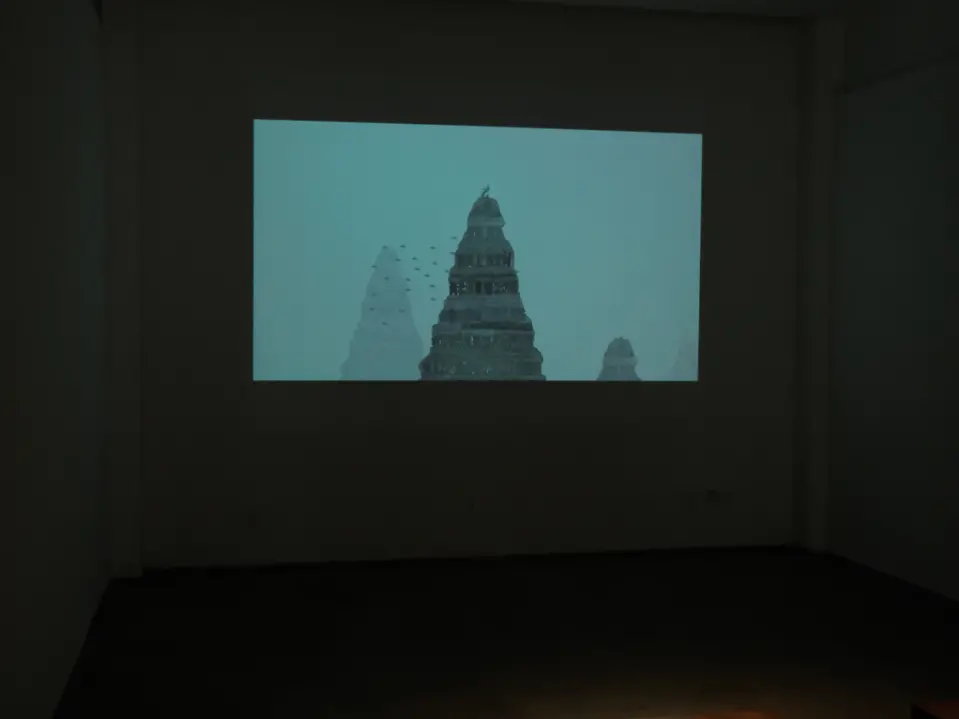

第五部分的主题是“景观之在”。景观是当代常用的一个术语,它既可以指社会景观,也可以指自然景观。自然的景象既可以有物的显现,也可以有山川的描绘。景观传递的是内在含义,并不是表象的描写,所以对景观的理解和把握也是今天的中国绘画中的一个突出现象。它虽然不是某一主题的塑造,也不是某一场景的具体描绘,但它意在消解图像的表面意义,而借景抒怀、借题发挥。“景观之在”不是具体的社会形象的图解,而是传递艺术家对世界的感受力。它取材广泛,表现手法千差万别。

▲ 第五部分“景观之在”展厅

▲ (左)邬建安《化生双臂,现人鱼相》2015 194x245cm 水彩纸镂刻,水彩、丙烯、浸蜂蜡,棉线缝缀于背绢宣纸

▲ (右)梁缨《榴实》2022 124x160cm 纸本设色

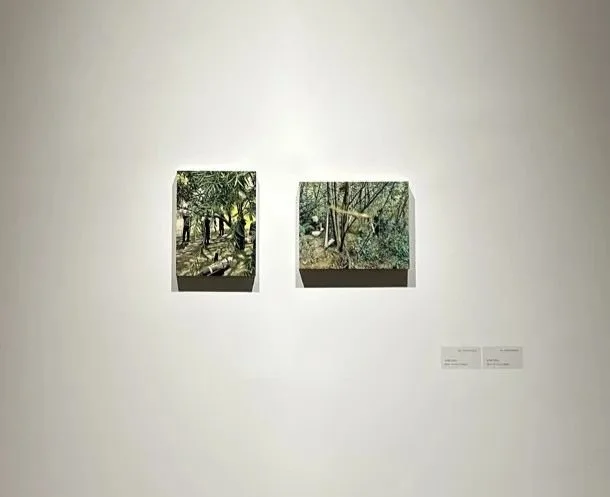

▲ (左)康海涛《树》2022 252×182cm 纸板丙烯

▲ (右)康海涛《和清水园一样的风景》2022 160×252cm 纸板丙烯

▲ (左)倪军《大花与豹豹》2021 90x120cm 布面油画

▲ (右)倪军《傲视》2021 61x91cm 布面油画

▲ 倪军《海战之歌(双联)》2021 60x80cmx2 布面油画

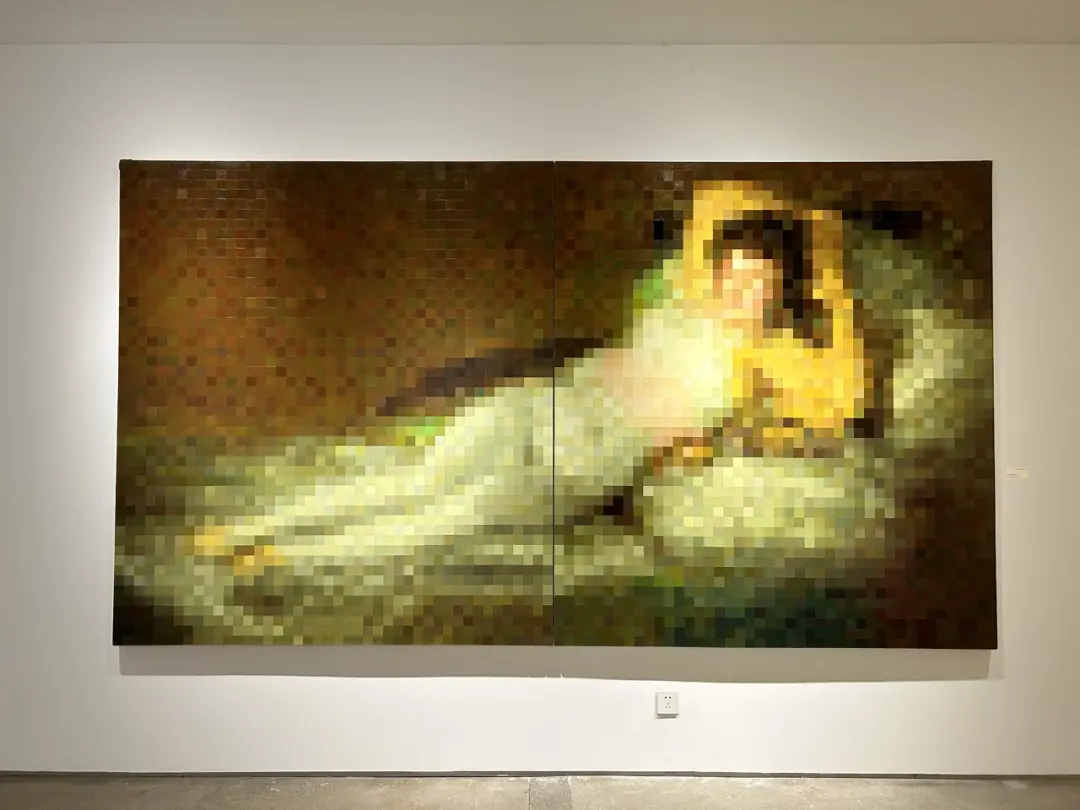

▲ 杨宏伟 《戈雅密码》2022 200×360cm 布面油画

▲ (从左到右)张书笺《演出》2022 24x18cm 木板油画

张书笺《地仙》2021 20x25cm 木板油画

▲ (左)朱伟《仿八大画鹿图》2021 260x206cm 水墨设色纸本

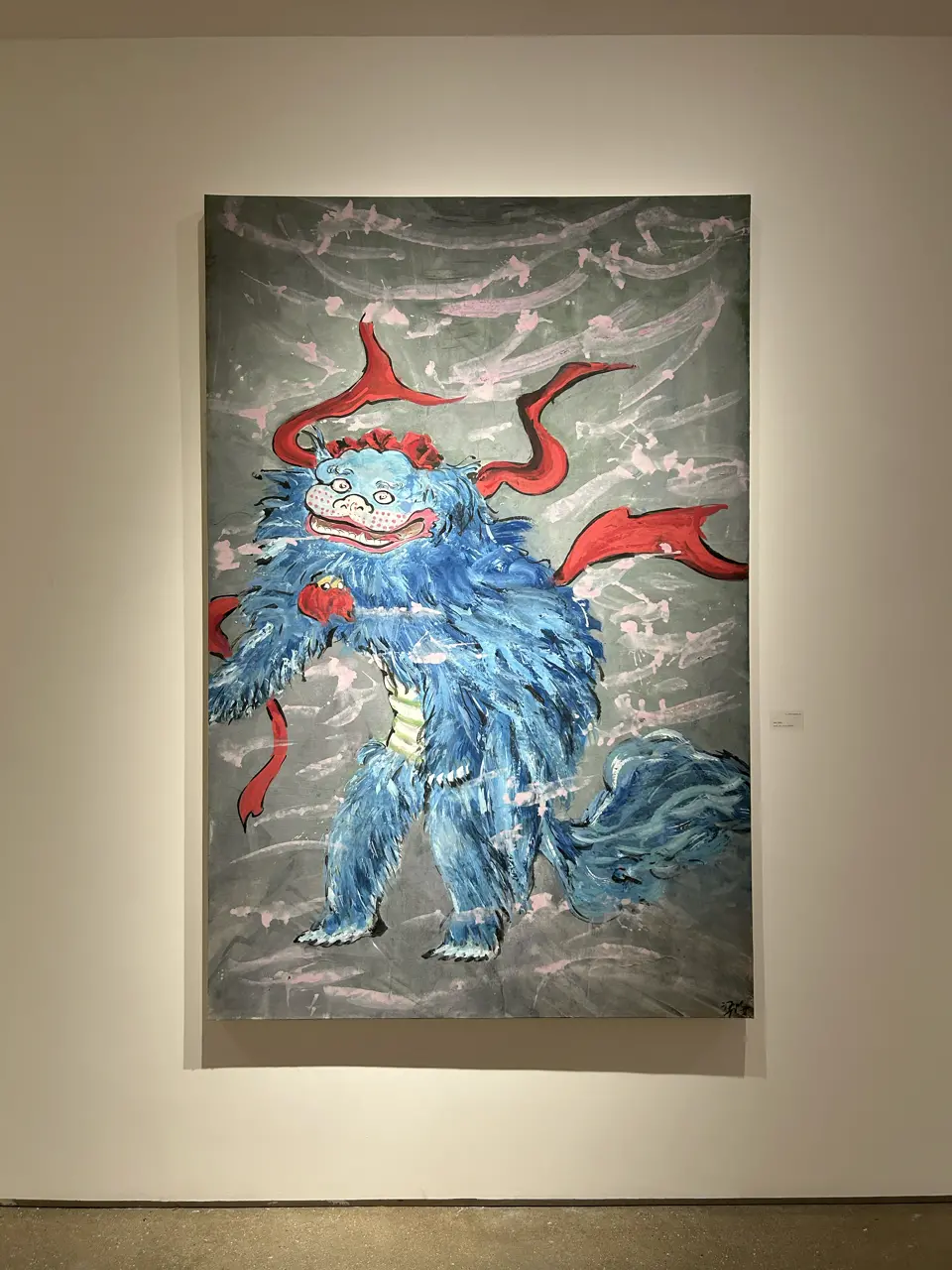

▲ (右)梁缨《蓝狮》2022 213x141cm 纸本设色

▲ (左)刘鼎《世界的语言(3)》2021 171x122cm 纸上综合材料

▲ (右)张晓雪《你我》2022 100x140cm 油画

▲ (从左往右,从上往下)武艺《往事之二/四/一/三》2007 34x34cm 纸本设色

▲ (左)许宏翔《暖光》2022 180x250cm 布面丙烯、油画

▲ (右)许宏翔《众神的植物No.6》2022 200x264cm 布面丙烯、油画

▲ 影像厅

本展览的七十多件作品虽然反映的是2000年后中国绘画的侧影,呈现出中国当下绘画的总体的语言追求,但也更多地引发我们的进一步思考:绘画的变革、绘画的独立性及绘画语言与艺术家个人的关系问题,甚至又向我们提出“绘画的深度方式是什么?绘画到底是表现人的价值还是社会的意义?绘画到底探求的是形而上?还是要表达一种批判?绘画还能不能再做出颠覆性的语言变革?同时,它也追问绘画能不能更加开放?”现实批判、唯美追求、现实主题……总是万难之中的诸多选项。

中国当代绘画的问题并非是一个所能概述,更多的问题还有待于更多的展览与研究。无疑该展览给了我们思考的靶标。

微信

手机